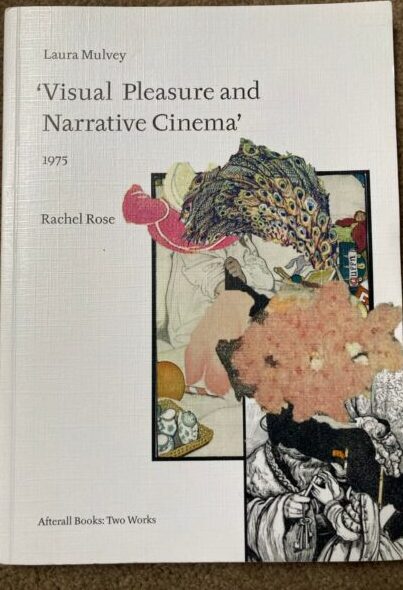

Laura Mulvey è una delle figure più influenti negli studi cinematografici contemporanei, in particolare per l’enorme impatto che il suo pensiero ha avuto nella ridefinizione della rappresentazione femminile nel cinema. Il suo saggio del 1975 Visual Pleasure and Narrative Cinema ha costituito una vera e propria rivoluzione teorica, gettando le basi per una critica femminista radicale alla forma filmica classica e introducendo concetti che ancora oggi restano centrali nel dibattito, come quello di male gaze, lo “sguardo maschile”.

La tesi centrale di Mulvey è che il cinema classico, e in particolare quello hollywoodiano, si fonda su un meccanismo di piacere visivo che rispecchia e rafforza le strutture di potere patriarcali. Secondo la studiosa, il film non è un oggetto neutro né un mero intrattenimento, ma un dispositivo culturale che riflette i desideri, le paure e le ideologie di una società dominata da un ordine fallocentrico. In questo senso, il cinema lavora come una macchina ideologica: non solo mostra il mondo, ma lo costruisce attraverso una forma narrativa e visiva che mette l’uomo al centro e relega la donna a un ruolo marginale, passivo e soprattutto erotizzato.

La donna, secondo Mulvey, non è mai soggetto nel cinema classico, ma è costantemente oggetto di sguardo e desiderio. Questo la rende un elemento di spettacolo, il cui unico scopo nella struttura narrativa è quello di soddisfare il piacere visivo di un soggetto maschile – sia interno al film, sia esterno, rappresentato dallo spettatore. La donna è mostrata per essere guardata, inserita in un sistema che Mulvey definisce di “eroticizzazione sistematica”, in cui la sua funzione è quella di stimolare libido. Non si tratta solo di sessualizzazione esplicita, ma di una costruzione profonda e simbolica che sfrutta tecniche formali come l’inquadratura, il montaggio, la soggettiva e il controcampo per posizionare la donna come figura feticizzata o come oggetto narrativo.

Questo piacere visivo, il visual pleasure appunto, è spiegato da Mulvey attraverso la lente della psicoanalisi, in particolare quella freudiana e lacaniana. La studiosa non utilizza la psicoanalisi per parlare della psicologia individuale dei personaggi o degli spettatori, ma la impiega come strumento critico per comprendere le strutture inconsce che informano il desiderio e l’identità all’interno della cultura patriarcale. Freud e Lacan diventano, per Mulvey, alleati teorici nella diagnosi di come il cinema tradizionale metta in scena i rapporti di potere tra i sessi, e in particolare la centralità del maschile come soggetto desiderante e attivo, contrapposto a un femminile percepito come mancante, come oggetto passivo del desiderio.

In quest’ottica, il cinema si configura come una sorta di teatro dell’inconscio, in cui le fantasie patriarcali prendono forma attraverso il linguaggio cinematografico. Un esempio emblematico di questo processo è Vertigo di Alfred Hitchcock, film che Mulvey ha analizzato come paradigma della costruzione maschile del desiderio. Il protagonista, Scottie, diventa una figura simbolica del potere maschile che non solo guarda la donna, ma la plasma, la trasforma, la possiede attraverso l’immagine. Madeleine/Judy non è altro che un corpo su cui proiettare fantasie, un guscio vuoto che viene riempito dal desiderio del protagonista, e la sua punizione finale diventa quasi inevitabile nel momento in cui tale costruzione crolla.

Il legame tra patriarcato e cinema non si limita alla rappresentazione dei personaggi o alla trama: è inscritto nella forma stessa del linguaggio cinematografico. Mulvey insiste sul fatto che la narrazione classica hollywoodiana si basa su una struttura causale chiara e lineare, in cui il protagonista – solitamente un uomo bianco eterosessuale – è l’agente principale del cambiamento. Tutti gli eventi si sviluppano attorno ai suoi desideri, ai suoi obiettivi, al suo percorso. La donna, in questa struttura, non ha mai reale iniziativa, ma esiste come catalizzatore dell’azione maschile o come ostacolo. Anche quando apparentemente riveste un ruolo importante nella narrazione, è spesso agita, più che agente, e viene neutralizzata sul piano della soggettività.

La forma cinematografica – montaggio di continuità, regola dei 180 gradi, sguardo soggettivo, campo-controcampo – non è dunque uno stile neutro, ma parte integrante di un apparato ideologico che sostiene la supremazia del soggetto maschile. Mulvey invita a interrogarsi su come questi strumenti narrativi e visivi contribuiscano a costruire una visione del mondo in cui la mascolinità è associata al controllo, alla razionalità, all’azione, mentre la femminilità è ridotta a immagine, corpo, superficie. L’apparente naturalità della narrazione classica cela un ordine simbolico gerarchico e diseguale, che si riproduce attraverso il linguaggio stesso del cinema.

A chi obietta che la psicoanalisi sia una disciplina troppo androcentrica per essere utile al femminismo, Mulvey risponde che essa, al contrario, fornisce gli strumenti per andare al cuore dell’oppressione femminile. L’inconscio descritto da Freud e rielaborato da Lacan non è semplicemente una realtà interna, ma è costruito in rapporto alla cultura, alla legge del padre, al linguaggio. L’ansia di castrazione, ad esempio, è un concetto chiave per comprendere l’ambivalenza con cui la donna è percepita nella cultura patriarcale: da un lato desiderata come oggetto erotico, dall’altro temuta come simbolo di mancanza e quindi di potenziale destabilizzazione del soggetto maschile. Il cinema mette in scena questa tensione, spesso risolvendola attraverso strategie narrative e visive che neutralizzano il potere della donna – riducendola a feticcio, eliminandola, punendola.

La potenza della teoria di Mulvey sta proprio nella sua capacità di mostrare come la psicoanalisi, invece di essere respinta in quanto strumento patriarcale, possa essere riappropriata come arma politica. Comprendere le radici inconsce dell’oppressione non significa accettarle, ma smascherarle. E una volta smascherate, è possibile immaginare nuove forme, nuovi sguardi, nuove narrazioni che non riproducano passivamente i meccanismi dell’ordine fallocentrico. Il cinema, allora, può diventare non più solo il luogo della ripetizione, ma anche quello della rottura, della sovversione, della trasformazione.

A distanza di cinquant’anni dalla pubblicazione del suo saggio, le intuizioni di Mulvey restano straordinariamente attuali. Non solo perché molte delle dinamiche che lei descrive persistono ancora oggi, ma anche perché la sua analisi ha fornito una base teorica per tutta una generazione di studiose, registe e spettatrici che hanno iniziato a guardare il cinema in modo diverso, più critico, più consapevole. L’atto di guardare, ci insegna Mulvey, non è mai innocente: è sempre carico di potere, di desiderio, di ideologia. E proprio per questo, imparare a guardare in modo diverso è il primo passo per cambiare le immagini, e forse anche il mondo.

L’ansia di castrazione è uno dei concetti chiave della psicoanalisi freudiana, ed è al centro anche della riflessione teorica di Laura Mulvey quando analizza il funzionamento del desiderio nel cinema patriarcale. Essa rappresenta una paura profonda e strutturante nell’inconscio maschile, ovvero la paura di perdere il proprio potere, simbolicamente rappresentato dal fallo. Non si parla qui del pene in senso anatomico, ma del fallo come simbolo di autorità, dominio, centralità sociale e visiva. È il segno dell’accesso al linguaggio, al potere, all’agency. La donna, per definizione, è priva del fallo, e questa mancanza, più che renderla innocua, la trasforma in un pericolo: ciò che manca può evocare la perdita, minacciare l’integrità simbolica dell’uomo. Il cinema, in questo quadro, viene utilizzato come meccanismo di contenimento di tale minaccia. Gli uomini affrontano questa ansia non elaborandola, ma neutralizzandola simbolicamente, spesso proprio attraverso la rappresentazione della donna come oggetto erotico. È la strategia dell’oggettivazione: trasformare il pericolo in spettacolo, il trauma in superficie, così la donna viene guardata, sezionata dallo sguardo, messa in scena in un’ottica di possesso e controllo e viene esibita, codificata visivamente, labbra rosse, gambe lunghe, seno in vista, non per esprimere sé stessa, ma per rassicurare lo sguardo maschile, per confermare la propria funzione di altro erotico, desiderabile ma sottomesso, attraente ma inoffensivo.

La forma cinematografica diventa complice in questa operazione: l’uso dell’inquadratura, del montaggio, delle luci, persino della musica, è studiato per costruire l’illusione di un controllo totale sul corpo femminile. Lo spettatore maschile viene invitato a identificarsi con l’eroe che guarda, desidera e infine conquista la donna. Non importa quanto essa sembri potente all’interno della narrazione: ciò che conta è che il suo corpo, il suo ruolo, il suo valore siano completamente inscritti all’interno di una logica maschile.

Mulvey mostra come due siano le strategie principali con cui il cinema affronta l’ansia di castrazione: la feticizzazione e la punizione. Nel primo caso, la donna viene estetizzata, trasformata in un’immagine perfetta, una bellezza congelata che rassicura e distrae dallo spettro della mancanza. Nel secondo caso, viene punita, fatta sparire, spesso uccisa o umiliata, per riaffermare la superiorità del soggetto maschile. Pensiamo a film in cui la donna seduttrice muore, in cui la protagonista femminile perde potere man mano che il protagonista maschile lo riconquista. In entrambi i casi, la funzione narrativa è la stessa: disinnescare la minaccia femminile. Ma cosa accadrebbe se gli uomini non evitassero più la perdita del fallo simbolico, ma la affrontassero? Se accettassero la fine della centralità assoluta, se ammettessero che il loro sguardo non è l’unico possibile? Il cinema, allora, potrebbe diventare uno spazio di ridefinizione del soggetto maschile: non più come colui che possiede, controlla e guarda, ma come colui che si mette in discussione, che può anche essere vulnerabile, che non ha più bisogno di annullare l’alterità per sopravvivere.

In questo scenario, anche l’immagine della donna potrebbe cambiare radicalmente. Infatti, si potrebbe mostrare un’immagine non più priva, né mancante, non più oggetto esibito, ma soggetto complesso, che guarda a sua volta, che agisce, che desidera, che non esiste solo come specchio del desiderio maschile. Il cinema, per secoli, ha rappresentato la donna come un’immagine da consumare: una superficie liscia, visivamente potente, ma narrativamente vuota. Le sue azioni erano motivate dai bisogni maschili, il suo corpo messo in scena per generare attrazione, il suo volto reso leggibile per facilitare l’identificazione dello spettatore con il protagonista maschile. Una donna che rompe questa dinamica, che rifiuta lo sguardo o che guarda indietro, è pericolosa, perché rompe il meccanismo su cui si fonda l’equilibrio simbolico patriarcale.

Il cinema classico hollywoodiano, soprattutto negli anni ’30, ’40 e ’50, è pieno di figure femminili che incarnano questa estetica dell’esibizione erotica codificata: da Marlene Dietrich a Rita Hayworth, fino a Marilyn Monroe, le donne sono rappresentate come soglie tra il sacro e il profano, come apparizioni luminose che sembrano dire allo spettatore: Guardami! Ma questo invito non è libero: è costruito, imposto, inquadrato da un sistema di potere che prescrive il modo in cui devono essere desiderate, ed è proprio in questa esibizione forzata, in questo “essere viste”, che si nasconde una delle forme più potenti di sottomissione culturale. Quindi, non è che le donne vogliono essere guardate: è che sono state storicamente costruite per essere guardate, educate a identificarsi con la propria immagine, a percepire la propria identità attraverso lo specchio del desiderio altrui. Queste immagini non sono semplicemente datate o retrò, non appartengono solo al passato: sono ancora oggi pervasive, potenti, profondamente radicate nell’immaginario collettivo. Tutto questo è presente tutt’oggi, dalle pubblicità ai videoclip musicali, dalle serie televisive ai blockbuster, l’estetica della donna-oggetto persiste, si rinnova, assume nuove forme, ma resta saldamente ancorata a quella logica binaria di chi guarda e chi è guardato, di chi possiede e chi è posseduto. Non basta, dunque, inserire più donne nei film, o rappresentarle in ruoli “forti”: il vero cambiamento passa attraverso una rottura profonda della grammatica visiva e narrativa, attraverso un ripensamento del modo stesso in cui si costruisce il desiderio sullo schermo.

Affrontare l’ansia di castrazione, per l’uomo, significherebbe accettare di non essere più il centro simbolico dell’universo narrativo, riconoscere che l’alterità non è una minaccia ma una possibilità, significherebbe anche smettere di vedere nella donna un riflesso della propria paura, e iniziare a vederla come un soggetto autonomo, che ha la sua storia, il suo desiderio, la sua voce.

Il cinema, come spazio simbolico e culturale, può contribuire a questa trasformazione, ma solo se smette di rimuovere la castrazione e inizia a metterla in scena, a elaborarla, a farla emergere. Solo allora l’immagine della donna potrà liberarsi dal vincolo dell’esibizione, e l’uomo potrà finalmente guardarla senza bisogno di dominarla, senza doverla ridurre a spettacolo erotico. Questo passaggio, difficile, doloroso, ma necessario, è forse la sfida più urgente che la teoria femminista pone al cinema contemporaneo e il punto di partenza, come Mulvey ci insegna, è sempre lo stesso: imparare a guardare, ma soprattutto imparare a disimparare lo sguardo.